党尊厳ある生活保障総合調査会(会長=前原誠司衆院議員)の第1回総会で「尊厳保障とはなにか――未来を分かちあえる社会をめざして」と題して講演をいただいて以来、さまざまなご示唆をいただいてきた井手英策慶應義塾大学経済学部教授に、病気になっても、失業しても、長生きしても安心して生きていける社会づくりのビジョンについてご寄稿いただいた。

小田原ジャンパー問題に学ぶ

皆さんは小田原ジャンパー問題をご存知だろうか。「保護なめんな」「不正受給は人間のクズ」と書かれたジャンパーを身に着けた市の職員が生活保護利用者宅を10年にわたって訪問し続けたという事件。メディアは一斉に批判の声を上げた。読者の皆さんも「それはひどい」とお感じだろう。

だが、その「正義感」にこそ大きなつまずきがある。

僕は検討会議の座長を任された。この問題に対して、全国から、市民から、多くの声が寄せられた。この集計結果を調べて驚いた。市職員の行動を批判する声が全体の55%にすぎない一方、よくやった、もっと不正受給を厳しく取り締まるべきだという声が45%にも達していたのだ。

それから数カ月たった日の夜、東京のある場所で友人と一緒に夕食を取っていた。すると隣の席に座っていた若い研修医のグループが小田原の生活保護問題を引き合いにしながらこんな会話をしていた。「生保のくせにオプジーボ使うなよ」「税金払ってないんだから生保は生保並みの治療で我慢しろよ」。ちなみにオプジーボとは非常に高価ながん治療薬のことである。

僕の身の回りで起きたこれらの出来事が意味するもの、それは「弱者への妬みと憎悪」である。いやもっと正確に言えば、「既得権のない弱者」の「既得権を持つ弱者」への憎悪だ。この感覚が広く行き渡った社会で「弱者への優しさ」を叫ぶ政治とは何なのか。

内閣府の調査に自分の生活水準(上・中・下)を尋ねたものがある。この調査を見てみると、興味深いことに、自分が「下」に属すると回答した人の割合はわずか4・8%であり、92・1%が「中」と回答している。

日本の相対的貧困率は15・6%である。あるいは世帯収入が300万円以下の人たちは全体の3割に達しており、400万円以下であれば約5割に達している。

考えてほしい。世帯の収入が400万円、ここから税が引かれる。その年収で子どもを2〜3人育て上げ、家を買い、老後に備えることが簡単にできるだろうか。相当しんどいに違いない。だがそれでも、自分の暮らしは「平均的だ」と信じたい人がこの社会には大勢いるのだ。

このような人たちの心理に光を当てるとある可能性に気づかされる。

小田原市の職員に「よくやった」と言った人たちは、必死に働きながらも将来不安に怯えている人たちだったのではないだろうか。懸命に働き、爪に火を灯すような暮らしをしていても、結婚や出産、ささやかな贅沢をあきらめなければならない人たち。彼らが働かずに収入を得られる生活保護利用者を「特権的弱者」として目の敵にし、不正受給を摘発しろと訴えることにはそれなりに理由があるのではないだろうか。

医者と聞くと僕らは高給取りをイメージする。でも、研修医の年収は平均で400万円強といわれている。そのなかで、夜間勤務や長時間労働を余儀なくされ、なかには過労死事件まで起きている。このような人たちが、税金を払いもせずに高額の治療薬を使っていると愚痴ったわけだが、本当におかしいのは彼らなのだろうか、それともこの社会のあり方なのだろうか。

要するに、強者が弱者を叩くというのではなく、生活苦に耐えている人たち、あえていえば弱者がさらに弱いものたちに嫉妬し、怒りをぶつけるという状況が生まれているのだ。小田原ジャンパー問題を通じて、僕はこの悲しい現実を学んだのだった。

引き裂かれた社会

他者への寛容さをなくしつつある社会。これは憶測ではない。

『世界価値観調査』を見ると、「所得はもっと公平にされるべきだ」という質問に賛成する人の割合は、調査対象国58カ国中日本は39位である。

あるいは、OECD(経済協力開発機構)のレポートによると、財政を通じた所得再分配の効果は、調査対象となったOECD21カ国のなかで日本のそれはほぼ最低レベルだ。

僕たちは同じ社会を生きる仲間のはずだ。だが所得格差は放置され、社会的な弱者は、自己責任を果たすことのできなかった「不届きな者」であるかのような扱いを受けている。なぜこんな社会になってしまったのだろう。

日本では伝統的に、子育てや教育、病気や老後への備え、そして住宅といったさまざまなニーズを、政府に頼ることなく、自分たちの「勤労」と「貯蓄」でまかなってきた。また、女性は家庭にとどまり子育てや介護を担当してきたし、会社も、住宅や医療といった福利厚生のために法定外福利費を負担してきた。日本社会を支えたのは、自助努力、そして家族や企業の助け合いだった。

だが、この前提自体が崩れ始めている。世帯所得の減少が始まるのは1997年だが、それ以降全世帯で約18%、勤労世帯で14%も所得が低下した。この間、共働き世帯は930万世帯から1077万世帯に増え、専業主婦世帯は943万世帯から720万世帯に激減した。2人で働くようになったのに世帯所得は落ちた。女性の担ってきた子育てや介護もその供給不足が社会問題化しつつある。

所得の減少だけではない。近年、家計貯蓄率はとうとうマイナスを記録するようになった。高齢化が進むと貯蓄の取り崩しが始まるから、貯蓄率が下がることは仕方ない。とはいえ、かつては先進国最高の家計貯蓄率を誇った日本にあって、貯蓄率がマイナスになるというのは異常事態だ。内閣府の世論調査では、老後に不安を感じる人の割合も9割近くに達している。これもまた異常な数字だ。

企業の法定外福利費も壊滅的な状態だ。現在では高福祉高負担で知られるスウェーデン、つまり政府による生活保障がしっかりしている同国の企業と比べても、3分の1以下しか企業は負担を行なっていない。

運の悪さもこれに重なった。人びとが生活不安に襲われ出す少し前の1995年、政府は「財政危機宣言」を出した。そして2000年代に入ると、「どの予算から削るか」をめぐる激しい競争が始まった。

日本の予算は、義務教育、外交、安全保障を除き、ほとんどが「だれかの利益」になっている。自分の予算を削られないためには、ムダ使いをしている「だれか」を探し出し、その人たちを袋だたきにするのが合理的だ。

思い出そう。政府もメディアも、公共投資、特殊法人、公務員や議員の人件費、地方自治体への補助金、生活保護、医療費と、次から次へとムダ使いのレッテルを貼り、支出の削減を後押しした。もちろん当時の民主党もこれに力を貸した。まるで「袋だたきと犯人探しの政治」だった。

他者の不正やムダ使いを暴き立てる社会にあって他者を信じることができるのか。『国際社会調査プログラム』を見てみると、「他人と接するときには、相手の人を信頼してよいと思いますか。それとも用心した方がよいと思いますか」という問いに対し、信頼できると回答した人の割合は、OECDに加盟している25カ国のうち日本は19位だ。ちなみに政府に対する信頼度にいたっては最低レベルである。

そもそもの話、他者への信頼がなければ格差が広がるのは当然だ。「だれかが税のムダ使いをしている」とか、「本当は働けるくせに」と考えれば、有権者は納税を不快に思い、「増税の前にムダをなくせ」と訴えるだろう。事実、統計的に見ても、人間への信頼が低ければ、所得格差は大きくなる。「袋だたきと犯人探しの政治」は、人間への信頼度を低下させるような政治手法が自分たちへの支持と結びつく、いわば社会の分断と政治的支持の「不幸な婚姻」にほかならなかった。

なぜ生きづらいのか

僕たちの社会が引き裂かれようとしている。この「生きづらい社会」をどのように変えていけばよいのか。僕たちは歴史の歩みのなかにそのヒントを見いだせる。

そもそも、なぜ人間は助け合うのだろう。哲学者トマス・ペインは『人間の権利』のなかでこう述べた。「相互依存と互恵的利害関係とは、その社会を結び合わせるかの偉大な連鎖を作り出す」と。人間はひとりでは生きていけない。「生きる」「暮らす」という「みんなにとっての必要」を満たし合うために、僕たちは「頼り合い」「支え合い」の関係を大事にしてきたのだ。

歴史をたどってみよう。江戸時代の農村を想像してほしい。「暮らしの場」と「仕事の場」とは重なり合い、コミュニティ内部の「頼り合い」を通じて、人びとは生きる/暮らすための必要をみんなで満たしてきた。

だが、お金によるモノの売買がコミュニティに入り込んできた。人びとはお金を求めて「労働者」になり、コミュニティの外へと移動するようになっていった。「暮らしの場」と「仕事の場」は分かれてしまった。そして、お金のあるなしと命の危機とがダイレクトに結びつくようになった。

病気やけがをすれば、命の危機が即座にやってくる不安定な社会が生まれた。だからこそ人間は、「暮らしの場」と「仕事の場」をこえた新しい場、人間の生活の「保障の場」をつくりだした。それが財政システムだ。

ところが日本の財政システムは不完全なものだった。僕たちは勤労と貯蓄を美徳としてきた。政府のご厄介にならないこと、困っている人に限ってお金やサービスを提供することを「よいこと」だと考えてきた。実際、大学の授業料、医療費、介護費、幼稚園や保育園のサービス、障害者福祉、ほとんどが困っている人たちだけが無料で、その他の人びとは多額の自己負担を求められている。

税も同じだ。所得税では累進性が採用され、所得の少ない人たちは、税を払わなくてよい。法人税も中小企業は税率が軽く、負担をしていないことが多い。相続税だって、多くの資産を持っている人びとが課税の対象だ。

だけどよく考えるとおかしな話だ。なぜなら、僕たちの作り出した財政は、「みんなの必要をみんなで満たし合う」という財政の「保障原理」から大きく外れてしまっているからだ。

この「逸脱」にこそ、引き裂かれてしまった社会の本質がある。考えてほしい。所得が減り続け、将来不安におびえる人たちにとって、一部の人たちが「既得権」をもらえる財政を受け入れることができるだろうか。むしろ、納税者は、「既得権を持つ社会的弱者」が不正に受給していないか、ムダ使いをしていないか、疑心暗鬼になるのではないか。小田原の物語はまさにこの問題のありかを示している。

困っている人への優しさが対立の源泉になる不幸。生活苦におびえる「大勢の弱者」が「さらなる弱者」を非難する不条理。この負の連鎖をいますぐに断ち切らなくてはならない。

「頼り合える社会」へ

だからこそ、僕はみなさんに提案したいことがある。僕は、いがみ合いの根底にある「既得権」をなくそうと考えている。そうすれば他者への嫉妬は意味をなさなくなる。

つまり、子育て、教育、医療、介護、など、「だれもが必要とするサービス」について、できるだけ多くの人たちを受益者にするのだ。かわりに消費税を財源にできるだけ多くの人たちで税の痛みを分かち合う。喜びと痛みを分かち合う社会の構想だ。病気になっても、失業しても、長生きによって必要な資金がかさんでも安心して生きていける社会、税による「頼り合える社会」をめざそうという提案だ。

この「頼り合える社会」にはさまざまなメリットがある。まず、あらゆる人びとが将来不安から解放され、痛みと喜びを分かち合うしくみだから、中高所得層が低所得層を非難する理由を失う。全員が受益者ということは、既得権者がいなくなるということだから、「袋だたきと犯人探しの政治」はいらなくなる。それだけではない。所得制限をはずして受益者の幅を広げていけば、収入の審査に費やされる膨大な事務が大幅に削減される。

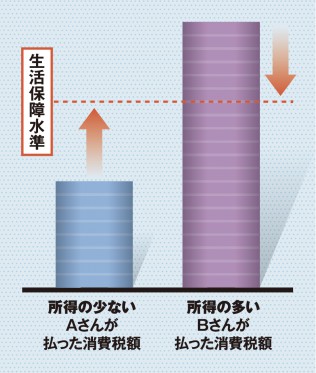

消費税で痛みを分かち合い、サービスをお金持ちも受け取る。それでは格差が大きくなるのではないか。いや、反対だ。左の図を見てほしい。消費税のように所得の差と関係なく定率の税を払い、給付面でみんなに定額のサービスを給付しても格差は小さくできる。

僕たちは2019年に税率が10%に増税される予定の消費税の使い途を変え、受益を中間層にまで広げることを訴えてきた。驚くべきことに、僕たちの主張を安倍晋三総理がそのまま受け入れた。

もちろん、一国の宰相のやることかという暗い気持ちになる。だがそれでよいのだ。安倍総理はアベノミクスによる成長路線が限界に来ていることを認めた。僕たちの掲げた旗こそが最後の希望なのだと認めたのだから。

僕たちは弱者の救済を正義として語りがちだ。だが、人間は正義のために助け合うのではない。そうではなく、生存や生活の共通のニーズを満たすために人間は助け合ってきたのだ。だからこそ、社会の共同行為である財政を起点として、痛みと喜びを分かち合い、「頼り合える社会」を作りあげ、「私たち」を再生することが不可欠なのだ。

いま政治が大きく揺れている。だが、そのような不安定な時代だからこそ、あるべき姿を僕たちは語り合っていかなければならない。政治闘争のときだからこそ、落ち着いて未来を構想しなければならないのである。

(民進プレス改題30号 2017年10月15日号2・3面より)